Wat is ne Jeschichtskultur?

Mit den famosen Was-ist-Was-Fragen kommt man ja – wem auch immer sei Dank – nie an ein Ende: Was ist eine Welle im Meer? Was ist eine Doppelhelix? Was ist der Sinn des Lebens? Und die Frage alle Fragen: Was ist eine Dampfmaschine? Wenden wir uns in diesem Sinne und ganz sesamstraßenartig der Frage zu: Was ist Geschichtskultur? Zu diesem Gegenstand existiert eine veritable wissenschaftliche Diskussion, die sich nicht nur, aber zu erheblichen Teilen in der Geschichtsdidaktik tummelt (zahlreiche sachdienliche Hinweise zu diesem Gegenstand finden sich bei Public History Weekly). Es ist hier nicht der Ort, um in diese Debatte einzusteigen oder sie ausführlich wiederzugeben. Hilfreiche Diskussionshinweise stammen von Jörn Rüsen, Bernd Schönemann und Marko Demantowsky [1]. Aber wenn ich schon behaupte, mit diesem Blog Reisen in die deutsche Geschichtskultur zu unternehmen, wäre es wohl angebracht, das Terrain der Reise etwas genauer abzustecken und die Frage zu stellen, welche Geschichtskultur denn aktuell durch das Reformationsjubiläum geprägt wird.

Geschichtskulturen, so kann man feststellen, hat es schon immer dort gegeben, wo sich menschliche Kollektive mit sinnstiftender Absicht auf vergangene Verhältnisse bezogen haben. Schließlich ist es eine nicht ganz unbedeutende Qualität des Menschen, sich auf Wirklichkeiten beziehen zu können, die entweder noch nicht oder nicht mehr existieren. Den verfügbaren Vergangenheiten – verfügbar aufgrund von Erzählungen, Berichten, dokumentarischen Überlieferungen – wird dabei üblicherweise mehr Raum gelassen als den unsicheren Zukünften, allein schon, weil diese Vergangenheiten für gewöhnlich mit einer deutlich größeren Materialfülle aufwarten können. In allen Fällen von Beschäftigung mit Vergangenem ist es aber so, dass nie einfach nur festgehalten und festgestellt wird, was einst geschah. Dieses Geschehene wird vielmehr immer in der einen und anderen Weise, und sei es noch so unterschwellig, zu einem Bestandteil derjenigen Gegenwart gemacht, die sich dieser Vergangenheit zuwendet. Schon der Umstand, sich überhaupt einem vergangenen Geschehen, und dann auch noch ausgerechnet diesem vergangenen Geschehen zugewendet zu haben, knüpft eine Band zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Vergangenes wird solcherart zur Geschichtskultur einer Gegenwart.

Ubiquitär!

Damit wird ein Problem offenbar, das Diskussionen um die Geschichtskultur immer begleitet: Jeder gegenwärtige Bezug auf Vergangenes ist schon ein Beitrag zur Geschichtskultur, ob intendiert oder nicht. Wenn aber alle Beschäftigungen mit Vergangenheit zur Geschichtskultur beitragen, lässt sich diese Geschichtskultur dann noch von irgendetwas unterscheiden? Ist sie identisch mit der ominösen ‚Geschichte‘ in ihrer Gesamtheit? Belegt sie nicht eigentlich einen erheblichen Teil unseres alltäglichen Handelns, weil wir uns ja beständig auf Vergangenes beziehen? Sind die Zeitungslektüre oder die Plauderei beim Mittagessen über den letzten Urlaub auch schon Beiträge zur Geschichtskultur, weil sie sich auf Vergangenes beziehen?

In der Tat, wollte man versuchen, die Anwesenheit von Vergangenem in unserem Alltag zu katalogisieren, dürfte einem schnell schwindelig werden. Potentiell sind all diese Formen der Bezugnahme auf Vergangenes dazu in der Lage, zur Geschichtskultur beizutragen, wenn sie das auch mit höchst unterschiedlicher Effektivität tun.

Aus diesem Grund mögen einen die allgemeinen Bestimmungen, die bisher zur Geschichtskultur vorliegen, zuweilen etwas unzufrieden zurücklassen. Denn sie sind nicht selten, nun ja, so allgemein gehalten, dass sie sich nur noch unter Schwierigkeiten von irgendetwas anderem halbwegs trennscharf unterscheiden lassen. Wenn Jörn Rüsen, wohl der am häufigsten zitierte Stichwortgeber zum Thema Geschichtskultur, davon spricht, dass sich mit diesem Begriff Phänomene verbinden wie eine intensivierte Erinnerungskultur, die Aufmerksamkeit für historische Debatten auch außerhalb der akademischen Welt, die Bedeutung geschichtlicher Argumente im Zusammenhang öffentlicher politischer Diskussionen oder generell ein allenthalben festzustellender Geschichtsboom, dann kann man sich schon fragen, wo diese Geschichtskultur anfängt und wo sie aufhören soll. Rüsen stellt geradezu einen kleinen Katalog zusammen, wo und wie sich diese Geschichtskultur konkretisiert – eine Auflistung, die sich allerdings bei näherer Betrachtung flugs ins Riesenhafte ausweitet (und Obacht, nun folgt ein etwas längeres Zitat):

„Fachwissenschaft, schulischer Unterricht, Denkmalpflege, Museen und andere Institutionen werden über ihre wechselseitigen Abgrenzungen und Unterschiede hinweg als Manifestationen eines übergreifenden gemeinsamen Umgangs mit der Vergangenheit in Augenschein genommen und diskutiert. ‚Geschichtskultur‘ soll dieses Gemeinsame und Übergreifende bezeichnen. Sie rückt die unterschiedlichen Strategien der wissenschaftlichen Forschung, der künstlerischen Gestaltung, des politischen Machtkampfes, der schulischen und außerschulischen Erziehung, der Freizeitanimation und anderer Prozeduren der öffentlichen historischen Erinnerung so in den Blick, daß sie alle als Ausprägungen einer einzigen mentalen Kraft begriffen werden können. So synthetisiert sie auch Universität, Museum, Schule, Verwaltung, die Massenmedien und andere kulturelle Einrichtungen zum Ensemble von Orten der kollektiven Erinnerung und integriert die Funktionen der Belehrung, der Unterhaltung, der Legitimation, der Kritik, der Ablenkung, der Aufklärung und anderer Erinnerungsmodi in die übergreifende Einheit der historischen Erinnerung.“ [2]

Alle anderen

Was einen bei dieser Aufzählung nervös machen sollte, ist das kleine Wörtchen „andere“, das man auch mit „alle“ übersetzen könnte, so dass „andere Prozeduren“, „andere Einrichtungen“ und „andere Erinnerungsmodi“ schnell in „alle Prozeduren/Einrichtungen/Erinnerungsmodi“ umschlagen können. Wie umfassend das Konzept von Geschichtskultur ist, zeigt die Definition von Rüsen: „Geschichtskultur läßt sich also definieren als praktisch wirksame Artikulation von Geschichtsbewußtsein im Leben einer Gesellschaft.“ Und dabei soll es um nichts weniger gehen als um die „Praxis von Bewußtsein“ und um „menschliche Subjektivität“.[3]

Man stelle sich einfach die Frage, an welchen Orten und in welchen Situationen diese von Rüsen beschriebene Arbeit an der Geschichtskultur vonstattengeht, und man wird wohl zu der Schlussfolgerung kommen müssen, dass sie permanent und allerorten geschieht. Es hilft noch nicht einmal, den scheinbar naheliegenden Rettungsweg einzuschlagen und auf diejenigen Lebensbereiche zu verweisen, die vornehmlich mit der Gestaltung von Zukunft beschäftigt sind – große Teile des Wirtschaftshandelns, Finanzspekulationen, politische Projektionen, technische Innovationen, Vorhaben zur Lösung ökologischer Probleme –, denn all diese Versuche zur Vorbereitung auf das Kommende sind ja nicht nur möglich aufgrund von Daten aus der (ferneren oder jüngeren) Vergangenheit, sondern sind abhängig von bestimmten Formen der Geschichtskultur, die sie nicht zuletzt selbst schaffen, und wenn es sich dabei um eine der trivialsten und gleichzeitig einflussreichsten Aspekte dieser Geschichtskultur handelt, nämlich den Glauben an einen Fortschritt.

Auch konstruktivistische Bestimmungen von Geschichtskultur, wie sie beispielsweise Bernd Schönemann und Marko Demantowsky formuliert haben, helfen bei dem verständlichen Orientierungswunsch mittels Einschränkung des Gegenstandes kaum weiter, weil hier die gesellschaftliche Konstruktion der Vergangenheit in ihrer ganzen breite und Allgemeinheit im Vordergrund steht. Und wo geschieht das nicht?

Lob der Unschärfe

Warum also trotz dieser terminologischen Untiefen weiterhin am Begriff der Geschichtskultur festhalten? Nun, genau deswegen – wegen seiner Unschärfe! Ich halte es gerade im Zusammenhang kultureller, also sinngenerierender Phänomene für kein Manko, den jeweiligen Gegenstand nicht mit dem Schnitt eines Teppichmessers in aller Eindeutigkeit von ähnlich gelagerten Gegenständen abtrennen zu können. Vielmehr erachte ich die inhaltliche Unschärfe der Geschichtskultur für einen großen Vorteil, um einerseits eine Vielzahl unterschiedlicher Vergangenheitsbezüge behandeln zu können und um andererseits diese geradezu erschreckende Allgegenwärtigkeit geschichtskultureller Phänomene zumindest einigermaßen in den Blick zu bekommen. Das kulturell ubiquitäre, parasitär sich ausbreitende und sämtliche Lebensbereiche tangierende Phänomen der Geschichtskultur tut uns nicht den Gefallen, dadurch handhabbar zu werden, dass wir es in ein engeres definitorisches Korsett einzwängen. Die kollektive Praxis würde eine solche Einschnürung leichthin sprengen. Nein, gerade weil alles, was sich unter dem nebulösen Ausdruck der Geschichtskultur fassen lässt, nicht auf die Bereiche einer wie auch immer gearteten ‚Hochkultur‘ beschränkt werden kann, nicht auf das Feuilleton und nicht auf wissenschaftlich-historische Debatten im engeren Sinn, sondern wir alle jederzeit sowohl intendiert als auch nur nebenbei daran beteiligt sind, diese Geschichtskultur zu formen, indem wir Familienfotos in der Wohnung aufhängen, Tagebuch führen, Musik aus vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten hören oder eine bestimmte politische Gruppierung mitsamt ihrer Erzählung, wie es einmal war und wie es demnächst werden sollte, überzeugend finden, arbeiten wir mit an dieser Geschichtskultur – selbst wenn das nie in unserer Absicht lag. Dass diese Geschichtskultur so unscharf bleibt, ist daher weniger ein Hinweis auf konzeptionelle Probleme, sondern belegt eher die Bedeutung des Gegenstands. Mit dem Ausdruck ‚Geschichtskultur‘ lässt sich auf den Umstand verweisen, dass es zu den Vorrechten wie auch Notwendigkeiten menschlicher Kollektive gehört, sich auf abwesende, hier vor allem vergangene abwesende Zeiten beziehen zu können. Es behaupte also niemand, der Ausdruck ‚Geschichtskultur‘ sei unbrauchbar, weil zu schwammig. Denn dann müsste man im Anschluss auch gleich diskutieren, wie wir denn noch sinnvoll sprechen können sollen über solche ‚Gegenstände‘ wie Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht, Technik, Zeit, Wirklichkeit, Welt – denn Entschuldigung, wo bitte ist da der eindeutige und scharf einstellbare Gegenstand?

Luther in Plastik

Nehmen wir die produktive Herausforderung der geschichtskulturellen Unschärfe an, dann lassen sich einige Anschlussfragen formulieren. So kann, ja, muss man gerade angesichts des Reformationsjubiläums die Frage stellen, inwieweit die Geschichtskultur, die wir uns in unserer eigenen Gegenwart leisten, mit der good ol‘ Kulturindustrie von Adorno und Horkheimer zusammenhängt. Ist die Geschichtskultur des frühen 21. Jahrhunderts unter Umständen eine Konkretisierung von Kulturindustrie, wie sie sich noch nicht einmal die Frankfurter Schule auszumalen wagte?

Sie ist ja bereits vielfach vorgeführt worden, die schöne, neue Reformationsjubiläums-Merchandising-Plastikwelt, prototypisch vertreten durch den Playmobil-Luther, der schon eine halbe Million Mal über den Ladentisch gegangen sein soll. (Auch wenn es bereits zu interreligiösen Verstimmungen wegen dieser Figur gekommen ist.) An Luther-, Katharina-von-Bora- und weiterem Reformations-Nippes besteht wahrlich kein Mangel.

Nun hat nicht erst das Reformationsjubiläum die Vermarktung der Geschichtskultur erfunden. Der Museumsshop gehört als Einrichtung längst zu den unverzichtbaren Bestandteilen entsprechender Kulturinstitutionen. Nur stechen im Falle des Reformationsjubiläums die Luther-Socken und das Katharina-von-Bora-Kochbuch besonders ins Auge, weil doch immer wieder von berufener Stelle betont wird, wie wichtig die ‚Botschaft‘ der Reformation sei. Die Frage wird nur sein, was man nach dem 31. Oktober 2017, also nach der großen Sause und mitten im Reformationsjubiläumskater, von den dann abgelaufenen Feierlichkeiten noch in Erinnerung behalten wird: die Botschaft dieses Ereignisses (aber wie lautete sie gleich nochmal?) oder den freundlich lächelnden Playmobil-Luther.

Ähnlichkeit und Einverständnis

Gehen wir also ganz pennälerhaft das Kulturindustrie-Kapitel bei Horkheimer und Adorno durch, um abzuprüfen, ob das Reformationsjubiläum diesen kulturellen Straftatbestand erfüllt (und wohlgemerkt, die folgende Auflistung ist unvollständig). [4]

– Vorwurf 1: „Kultur schlägt heute alles mit Ähnlichkeit.“ (S. 128) Dem muss man mit Blick auf das Reformationsjubiläum weitgehend zustimmen. Inhaltlich findet eine weitgehende Beschränkung auf die Person Luthers statt, äußerlich werden die gleichen Formen aufgefahren, welche die Kulturindustrie auch ansonsten in petto hat – oder warum findet sich in den Reformationsnippesläden republikweit das identische Angebot?

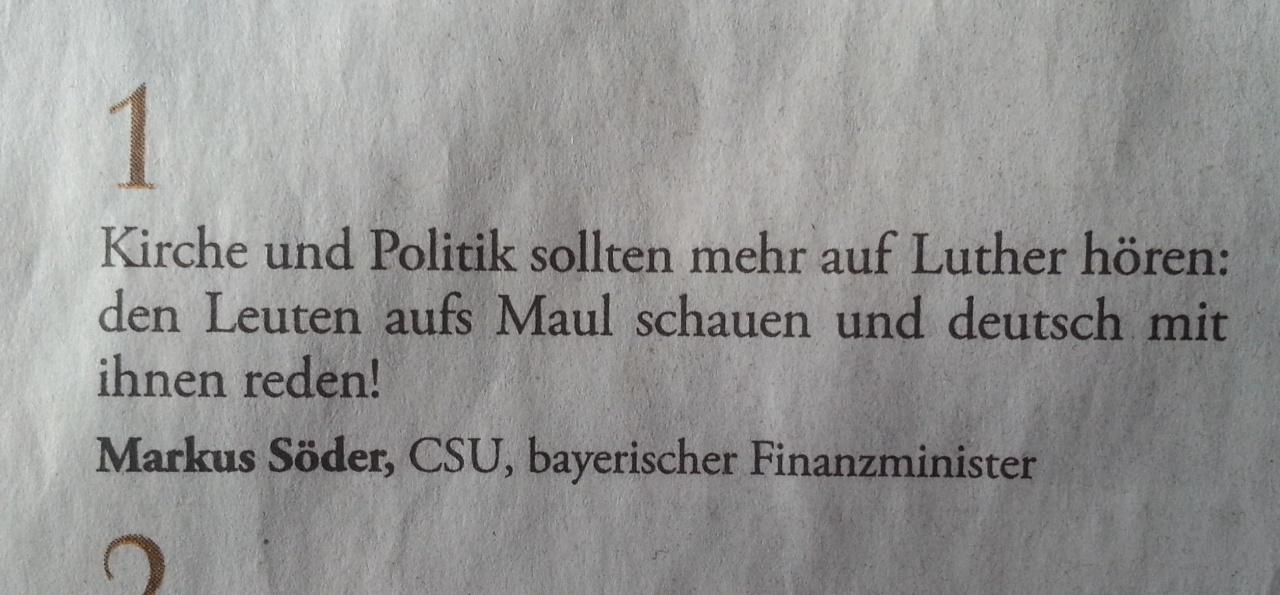

– Vorwurf 2: „Kulturindustrie endlich setzt die Imitation absolut. Nur noch Stil, gibt sie dessen Geheimnis preis, den Gehorsam gegen die gesellschaftliche Hierarchie.“ (S. 139) Solange man meint, sich bei der Beschäftigung mit der Reformation einerseits auf die Person Martin Luthers beschränken, andererseits diese Person auf einige wenige Stichworte reduzieren zu können, die zudem auch noch hemmungslos präsentisch ausgerichtet bleiben (Rebell, Wutbürger, Freiheit, Individualität, Medien …), kann kaum etwas anderes herauskommen, als eine Bestätigung herrschender Verhältnisse.

– Vorwurf 3: „Der [gesellschaftliche] Gegensatz läßt am wenigsten sich versöhnen, indem man die leichte [Kunst] in die ernste aufnimmt oder umgekehrt. Das aber versucht die Kulturindustrie.“ (S. 144) Und in Sachen Reformationsjubiläum war das schon immer besonders gut zu beobachten – auch wenn wir es eher selten mit Kunst im engeren Sinn zu tun haben. Unter Ausschluss der Ultramontanen wurden Reformation und Luther spätestens seit dem 19. Jahrhundert erfolgreich dazu instrumentalisiert, um nationale Einheit über alle gesellschaftlichen Unterschiede hinweg herzustellen (dokumentiert derzeit in Ausstellung im Kloster Dalheim). Und auch im Jahr 2017 wird – erfolgreich – versucht, das Reformationsjubiläum als ein gesamtdeutsches und sogar europäisches Ereignis zu begehen (wenn auch die nationalistischen Töne merklich vermieden werden).

– Vorwurf 4: „[…] die Totalität der Kulturindustrie. Sie besteht in der Wiederholung. […] Mit Grund heftet sich das Interesse ungezählter Konsumenten an die Technik, nicht an die starr repetierten, ausgehöhlten und halb schon preisgegebenen Inhalte.“ (S. 144) Kaum anders zu erklären ist es, dass sich die meisten Programme im Zuge des Reformationsjubiläums zum Verwechseln ähneln und immer die gleichen Fragen stellen. Was hat Luther damals gesagt? – Was kann uns Luther heute noch sagen? – Was hätte Luther heute wohl dazu gesagt? – Und was gab es bei Katharina von Bora zum Abendessen?

– Vorwurf 5: „Die ursprüngliche Affinität aber von Geschäft und Amusement zeigt sich in dessen eigenem Sinn: der Apologie der Gesellschaft. Vergnügtsein heißt Einverstandesein.“ (S. 153) Und dieses Bemühen ist im Jahr 2017 im hohen Maß festzustellen: Reformation und Luther – wenn auch mit Abstrichen hier und da (nobody’s perfect) – zu konsensfähigen Gegenständen zu machen, an denen man sich heute umstandslos und ohne größere Abstriche orientieren können sollte. Gegenstimmen gibt es, aber sie bleiben die Ausnahme.

Luther als Punk

Die Verteidigung mag nun anführen, dass allein schon die Singularisierung von der Kulturindustrie eher in die Irre führen muss. Denn weil die Kulturindustrie immer auch das Potential ihrer eigenen Subversion mit sich führt – man kann ihre Mittel gegen sie selbst wenden –, existiert auch die Möglichkeit zu wirklichen Alternativen, die in der Diversifizierung liegen. Im Umfeld des Reformationsjubiläums waren diese alternativen Ansätze bisher aber eher in Ansätzen auszumachen. Wir müssen immer noch auf Luther als Punk warten. (Und nein, ich meine jetzt nicht eine Lutherdarstellung mit Irokesenfrisur – die gibt es ziemlich sicher schon irgendwo –, sondern auf eine Lutherauseinandersetzung aus einer Punk-Haltung heraus.) Eine Hoffnung besteht in der Reihe „Luther und die Avantgarde“ – wir werden sehen, was dabei herauskommt.

Die Grenzlinien zwischen inhaltlicher Auseinandersetzung und oberflächlichem Konsum lassen sich an den beiden Faktoren Zeit und Komplexität bemessen. Je mehr Zeit in die Herstellung des Reformationsjubiläumsprodukts gesteckt wurde (mehrhundertseitige Biographie, umfangreiche Ausstellung) und je mehr Zeit zu dessen Wahrnehmung nötig ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, die dünne Hülle von „Luther ist ja eigentlich …“-Aussagen zu durchstoßen. Und je größer das Bemühen, die Schwierigkeiten, Verästelungen, Kompliziertheiten und Vielfältigkeiten des Reformationsvorgangs deutlich zu machen, desto geringer die Gefahr, das Jubiläumsgesumse zu einem schnellen Appetithappen werden zu lassen. Dafür bräuchte es gar nicht die von Horkheimer und vor allem von Adorno immer wieder propagierte bürgerliche Hochkultur. Das geht auch durchaus im popkulturellen Zusammenhang. Nur sind leider das subkulturelle Bemühen oder die Underground-Attitüde im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum bisher eher schwach ausgebildet. Stattdessen bekommen wir ein Pop-Oratorium.

Anmerkungen

[1] Jörn Rüsen: Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu einer neuen Art, über Geschichte nachzudenken, in: Klaus Füßmann/Theo Grütter/ders. (Hg.): Historische Faszination. Geschichtskultur heute, Köln/Weimar/Wien 1994, 3-26; Bernd Schönemann: Erinnerungskultur oder Geschichtskultur?, in: Eugen Kotte (Hg.): Kulturwissenschaften und Geschichtsdidaktik, München 2011, 53-72; Marko Demantowsky: Geschichtskultur und Erinnerungskultur – zwei Konzeptionen des einen Gegenstandes. Historischer Hintergrund und exemplarischer Vergleich, in: Geschichte, Politik und ihre Didaktik 33 (2005) 11-20.

[2] Jörn Rüsen: Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu einer neuen Art, über Geschichte nachzudenken, in: Klaus Füßmann/Theo Grütter/ders. (Hg.): Historische Faszination. Geschichtskultur heute, Köln/Weimar/Wien 1994, 4.

[3] Ebd., 5.

[4] Max Horkheimer/Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt a.M. 1998, 128-176.